Часы работы: понедельник-пятница с 11:00 до 20:00 суббота с 11:00 до 17:00

Местоположение: Фрунзенская набережная, д. 48 г. Москва

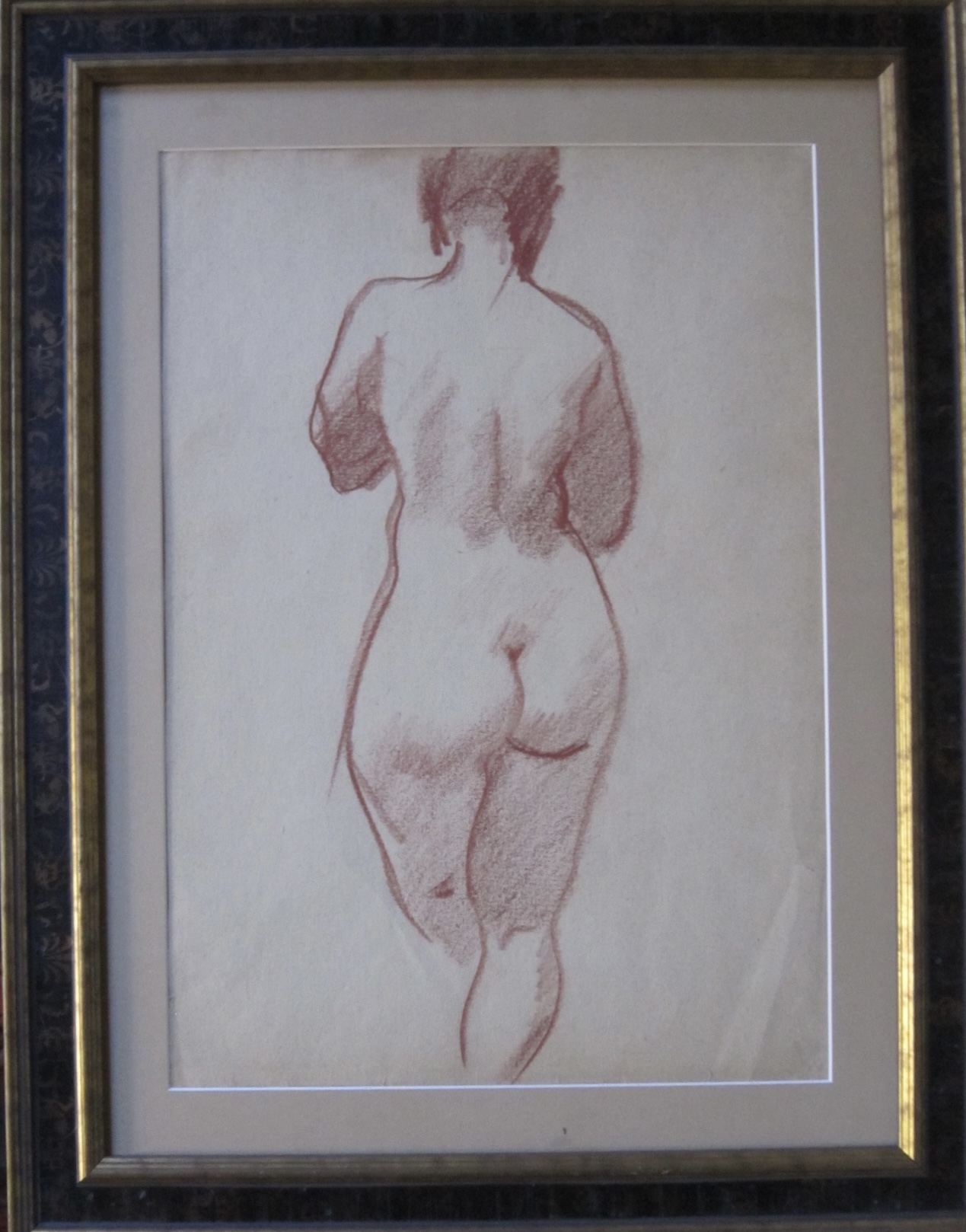

Дейнека А.А. «Обнаженная»

Дейнека Александр Александрович (1899-1969) «Обнаженная» (эскиз к картине «Купальщицы» 1952 года). СССР, конец 1940-х – начало 1950-х годов. Бумага, сангина. Размер: 42х29 см.

Произведение искусства находится в частной коллекции. Стоимость и дату просмотра просим уточнять по телефону.

Имеется экспертное заключение Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени П.М. Третьякова.

Сравнение данной работы с эталонными произведениями А.А. Дейнеки из музейных и частных собраний выявило не только несомненное сходство в характере рисунка, способах построения объёмов и пространства, но и в типе основы с рисунками 1950-х годов из собрания Курской картинной галереи – «Натурщица на коленях», «Натурщица со спины». Работа с натурой – неотъемлемая часть творческого метода Александра Александровича Дейнеки.

Дейнека А.А. «Купальщицы», 1952 год

В 1952 году художник создал картину «Купальщицы» (Львовская картинная галерея) для этого полотна А.А. Дейнека создал обширную серию, эскизов и этюдов, к которой может быть отнесен и данный набросок.

Рисунок также опубликован в монографии по творчеству А.А. Дейнеки как находящийся в собрании вдовы художника Елены Павловны Волковой-Дейнеки (1921-2011). (Наш Дейнека. Живопись. Живопись. Графика. Скульптура. Москва: «Константа», 1999. С. 95, № 274).

Рисунок «Обнаженная» имеет несомненное музейное значение как характерный образец вспомогательной графики художника.

ДЕЙНЕКА Александр Александрович (8 мая 1899 г., Курск – 12 июня 1969 г., Москва)

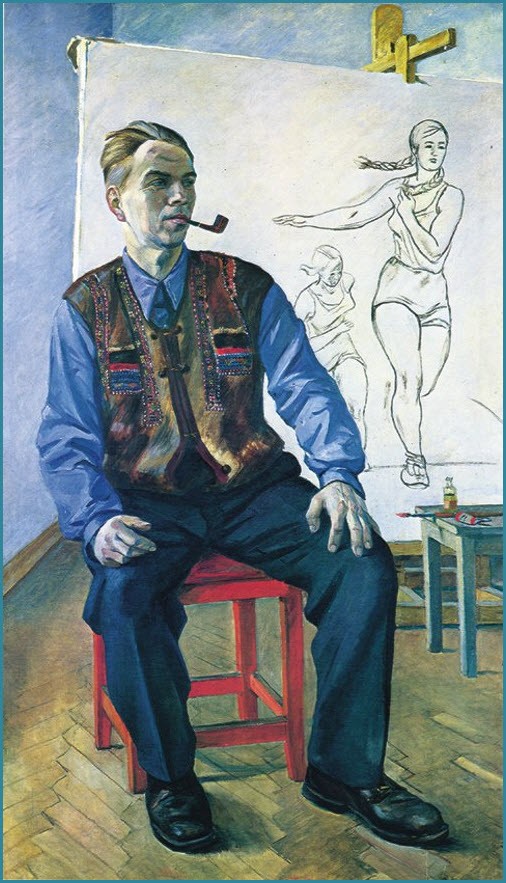

Дейнека А.А. «Автопортрет»

Дейнека Александр

Александрович — живописец, график, художник-монументалист, скульптор. Родился в

семье рабочего-железнодорожника. Учился в железнодорожном училище, одновременно

посещал художественную студию. В 1915 году переехал в Харьков, поступил в

Харьковское художественное училище, занимался у М.Р. Пестрикова и А.М.

Любимова. В 1918 году возвратился в Курск. Некоторое время работал фотографом в

Угрозыске, возглавлял секцию ИЗО Губнаробраза. В 1919–1920 гг. служил в Красной

Армии, где руководил художественной студией при Курском политуправлении и

«Окнами РОСТа»: делал плакаты, оформлял агитпоезда. В 1921 году был

командирован в Москву для продолжения художественного образования на

полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа, в 1921–1925 гг. занимался под

руководством В.А. Фаворского и И.И. Нивинского. В это же время познакомился с

В.В. Маяковским. В 1924 году в составе «группы трех» (А.А. Дейнека, Ю.И.

Пименов, А.Д. Гончаров) принял участие в Первой дискуссионной выставке.

С середины 1920-х

годах много работал в области журнальной и плакатной графики, сотрудничал с

журналами «Безбожник у станка», «У станка», «Прожектор», «Красная нива». В 1925

году стал одним из организаторов Общества станковистов (ОСТ), которое

провозгласило «революционную современность и ясность в выборе сюжета»,

«стремление к законченной картине» (из устава ОСТ). В Общество, помимо Дейнеки,

вошли также Ю.И. Пименов, А.Д. Гончаров, П.В. Вильямс, А.А. Лабас, Д.П.

Штеренберг, Н.Ф. Денисовский и другие. С 1925 по 1928 гг. участвовал во всех

четырех выставках объединения в Москве, а также в международных выставках в

Дрездене (1926 г.), Лейпциге (1927 г.), Кельне (1928 г.), Нью-Йорке (1929 г.).

В 1929 году А.А.

Дейнека вышел из состава ОСТа и вступил в художественное объединение «Октябрь».

В 1931–1932 годы стал членом Российской ассоциации пролетарских художников. С

1928 года преподавал во ВХУТЕИНе (до 1930 г.) и Московском полиграфическом

институте на отделении плаката (до 1934 г.). Занимался книжной графикой, в

частности создал иллюстрации к книгам Н. Асеева «Кутерьма», А. Барбюса «Огонь»

и Г.Ф. Байдукова «Через полюс в Америку».

В 1934 году совершил

творческую поездку в Севастополь, в 1935 году был командирован в США, Францию,

Италию. В 1937 году получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за

панно «Знатные люди Страны Советов». Годом позже создал мозаичный цикл «Сутки

советского неба» для станции московского метрополитена им. Л.М. Кагановича

«Маяковская», в 1939 году — роспись плафона для ресторана Центрального театра

Советской армии.

С 1934 по1946 гг.

преподавал в Московском художественном институте им. В.И. Сурикова. В 1942 году

совершил поездку на фронт, создав по зарисовкам графический цикл «По дорогам

войны». В 1943 году выполнил мозаики для станции метро «Новокузнецкая». В мае

1945 года предпринял творческую командировку в Берлин. После войны избран

действительным членом Академии художеств СССР. В 1945–1952 гг. преподавал в

московском институте прикладного и декоративного искусства (в 1945–1948 гг.

занимал также пост ректора Института), в 1953–1957 гг. — в Московском

архитектурном институте. В 1956 году возвратился в Московский художественный

институт им. В.И. Сурикова, где возглавил мастерскую монументальной живописи.

В конце 1940-х —

начале 1950-х годов работал как скульптор в дереве, майолике, бронзе, фарфоре,

цементе. Создал мозаики для фойе актового зала Московского университета (1956

г.), фойе Дворца Съездов в Кремле (1961 г.). В 1964 году за мозаичные работы

«Хорошее утро» и «Хоккеисты» был удостоен Ленинской премии.

В 1962–1966 годы

занимал пост вице-президента Академии художеств СССР. В 1965 году совершил

путешествие по Италии. В том же году оформил мозаикой фасад санатория в Сочи. В

1969 году был удостоен звания «Герой Социалистического труда». Незадолго до

смерти (5 июня 1969 г.) в залах Академии художеств СССР открылась персональная

выставка мастера.

12 июня 1969 года

Александр Дейнека умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Обширная

ретроспективная выставка произведений Дейнеки прошла в 2001 году в Государственной

Третьяковской галерее.

А.А. Дейнека —

крупнейший мастер советского искусства. В творчестве художника 1920-х годов в

полной мере воплотились идеи и художественные принципы ОСТа. Для его

индивидуального стиля характерны динамичный ритм, подчеркнутая предметность,

любовь к резким ракурсам. Не будучи связанным с живописной традицией (Дейнека

учился на полиграфическом отделении у Фаворского и Нивинского), он привнес в

свою живопись чисто графическое понимание формы, благодаря чему его станковые

картины по выразительности и лаконизму близки искусству плаката.

В его произведениях

воплотился весь дух советской истории 1920-х — 1950-х годов, ее наглядные

лозунги и призывы. Центральными в творчестве А.А. Дейнеки были темы

индустриализации, спорта, революционной истории. В 1930-х — 1940-х годах отошел

от ОСТовской эстетики, его творчество утратило ярко выраженную конструктивную

построенность ранних работ, хотя периодически художник возвращался к своей

манере 1920-х годов (например, в картине «Оборона Севастополя»).

Произведения

Александра Александровича Дейнеки находятся во многих музейных собраниях, в том

числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее,

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки